|

Les

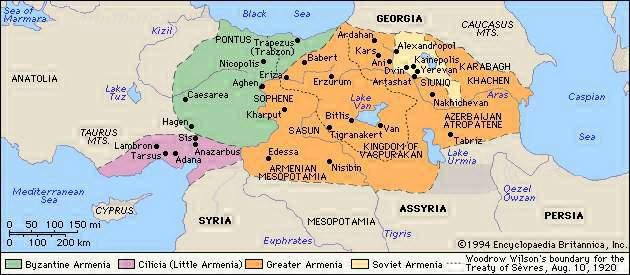

Arméniens sont d’origine indo-européenne et de

confession chrétienne. Ils occupèrent dans

l’Antiquité, en partant d’une implantation

autour du lac de Van (actuelle Turquie), une

aire géographique étendue de la Caspienne au

Caucase, la Grande Arménie, qui incluait

l’Azerbaïdjan actuel.

Après la chute de son royaume sous le choc

des armées de Pompée, l’histoire de l’Arménie,

prise entre les rivalités des grands empires

rivaux, romain, parthe, byzantin, arabe,

ottoman, persan, russe, est une succession de

phases d’indépendances, de dépendances et de

partages.

L’expansion russe au Caucase (à partir de la

fin du XVIIIe siècle) et le génocide des

Arméniens de Turquie en 1915 situent

définitivement le centre de gravité du pays à

l’Est du fleuve Araxe, dans le Caucase. La

région arménienne de l’Empire russe est

instaurée en 1828. L’expansion russe au Caucase (à partir de la

fin du XVIIIe siècle) et le génocide des

Arméniens de Turquie en 1915 situent

définitivement le centre de gravité du pays à

l’Est du fleuve Araxe, dans le Caucase. La

région arménienne de l’Empire russe est

instaurée en 1828.

Elle est remplacée par une vice-royauté du

Caucase divisée en plusieurs gouvernements,

dont celui d’Erevan qui forme la base

territoriale de l’actuelle Arménie.

Dans ce territoire, les Arméniens ne

deviennent majoritaires qu’en 1914. Lors de la

Révolution russe, l’Arménie accède à une

éphémère indépendance et finit par être

soviétisée à la suite de difficultés de toutes

sortes et de considérations diplomatiques et

géopolitiques.

L’Arménie devient la cinquième république

soviétique le 29 novembre 1920

De 1922 à 1936, elle est une des républiques

de la Transcaucasie, avec la Géorgie et

l’Azerbaïdjan.

En 1936, l’Arménie devient une République

socialiste soviétique (RSS) à part entière.

La RSS d’Arménie est la plus petite des 15

républiques soviétiques. Elle est enclavée,

entourée par la Turquie, la Géorgie,

l’Azerbaïdjan et l’Iran.

C’est la plus densément peuplée.

Bien

que son peuplement soit très homogène (89,7%

d’Arméniens, 5,3% d’Azéris, 2,3% de Russes,

1,7% de Kurdes), de nombreux Arméniens

vivaient dans d’autres républiques du Caucase

: en Transcaucasie (140.000 dans le

Haut-Karabagh, 540.000 en Azerbaïdjan, 455.000

en Géorgie, puis en Adjarie1

(172.000) et au Turkménistan (quelques

milliers).

Les Arméniens sont donc en contact, sur

différents territoires, avec les Azéris,

autrefois appelés Tatars, issus d’anciens

peuples du Caucase, de langue turque et de

religion musulmane chiite.

La question du Haut-Karabagh

La question nationale arménienne est demeurée

non résolue du temps de l’URSS.

En témoignent les mutilations territoriales

du pays et l’ampleur de sa diaspora (moins de

la moitié des 6 à 7 millions d’Arméniens

vivent dans la République d’Arménie). Elle

s’est focalisée sur la question du

Haut-Karabagh (Artsakh en arménien).

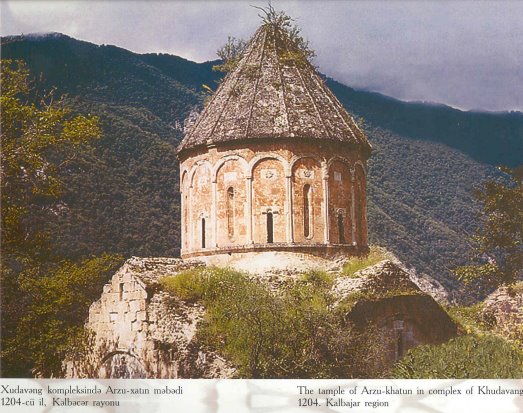

Le Karabagh est généralement considéré comme

ayant fait partie de la Grande Arménie de

l’Antiquité. Toutefois, certains historiens

affirment qu’il faisait en réalité partie d’un

royaume chrétien aujourd’hui disparu,

l’Albanie du Caucase. Le Karabagh est généralement considéré comme

ayant fait partie de la Grande Arménie de

l’Antiquité. Toutefois, certains historiens

affirment qu’il faisait en réalité partie d’un

royaume chrétien aujourd’hui disparu,

l’Albanie du Caucase.

Cette région a en tout état de cause adopté

la chrétienté arménienne et, du fait de

l’importance du facteur religieux, la

population albanaise (à ne pas confondre avec

les Albanais d’aujourd’hui) et la population

arménienne se sont mêlées sur ce territoire,

conduisant, au VIIe siècle à la disparition

d’une identité albanaise distincte.

Le Karabagh fut ensuite occupé par les

Arabes, les Mongols, les Turcs, les Iraniens

et les Russes. Des Arméniens en provenance de

Turquie ont été réinstallés dans cette région

et alentour par les Russes au début du XIXe

siècle, notamment afin de créer une zone

tampon peuplée de chrétiens entre les Azéris

du Caucase et ceux de Turquie et d’Iran.

Ainsi se constitue, en Transcaucasie, une

zone de peuplement mixte Arméniens-Azéris. Les

Arméniens s’installent dans les villes

(Erevan, Chouchi,

Tbilissi, Bakou) et cohabitent d’abord

pacifiquement avec les paysans musulmans.

L’équilibre se rompt après les massacres

d’Arméniens en Turquie en 1895. Les partis

politiques arméniens se créent et se

développent.

Lors de la première révolution russe de 1905,

des affrontements ont lieu, suscités soit par

des chefs locaux Tatars, soit par les

autorités tsaristes.

Ripostes et contre-ripostes engendrent

émeutes et massacres.

Il y aura des milliers de morts, Azéris et

Arméniens. C’est ce qu’on appelle la «guerre

arméno-tatare ».

Elle prend fin en 1906 et laisse à chaque

communauté le sentiment d’avoir été persécutée

par l’autre. Elle favorise la montée en

puissance du parti Dachnak, leader de la

guerre anti-azérie et fer de lance de la

révolution dans le Caucase.

Vient ensuite le génocide en Turquie et

l’arrivée d’Arméniens pour qui les Azéris ne

sont rien de moins que les frères de leurs

oppresseurs, parlant la même langue et ayant

la même religion.

Les affrontements seront dès lors fréquents

entre les deux populations.

De 1918 à 1920, les républiques indépendantes

d’Arménie et d’Azerbaïdjan se sont disputé le

contrôle du Karabagh, pour des raisons

symboliques et stratégiques.

Des pogroms et des incendies anéantissent le

quartier arménien de Chouchi en février 1920.

Cette même année, Erevan accepte de se

joindre à l’Union soviétique à condition que

le Haut-Karabagh soit intégré à l’Arménie.

Cette promesse n’est tenue que jusqu’en 1921

par Joseph Staline, le Commissaire aux

nationalités de l’époque ; l’URSS avait besoin

du soutien de la Turquie, favorable au

rattachement du Karabagh à l’Azerbaidjan, et

de l’équilibre des forces à l’intérieur de

l’Union, le Haut-Karabagh, peuplé en grande

majorité d’Arméniens, revient à l’Azerbaïdjan.

C’est ainsi que la RSS d’Azerbaïdjan avait

deux territoires formant des sous-divisions:

une RSSA (le Nakhichevan, autrefois partie de

la Grande Arménie et enclave azérie en

Arménie) , et une RA (le Haut-Karabagh,

enclave arménienne d’environ 4400 km² en

Azerbaïdjan, au sud-ouest de Bakou, séparée de

l’Arménie par une étroite bande de terrain à

peine large de 10 kilomètres).

Le Haut-Karabagh avait cinq zones

administratives : Askeran ( parfois appelé

Askaran), Hadrout (ou Gadrut ou Gadrout),

Martakert (ou Merakert), Martouni ( ou Martuni)

et Chouchi.

La

guerre du Haut-Karabagh

Les Arméniens soulignent que des violences ont

eu lieu contre eux au Karabagh soviétique

notamment en 1929 et 1964. Ils relèvent des

discriminations culturelles croissantes

relayées par un mouvement pro-turc en

Azerbaïdjan et de fait les tentatives

d’assimilation répétées du gouvernement azéri

ont provoqué le mécontentement, par ailleurs

encouragé par le nationalisme arménien.

La première pétition réclamant le

rattachement du Haut-Karabagh à l’Arménie a

été adressée à Khrouchtchev le 19 mai 1963 par

2500 Arméniens de la région autonome. Par la

suite, un courant politique fort en Arménie

soutient cette revendication, fondée sur le

droit à l’autodétermination, un courant

inverse se développant en Azerbaïdjan, fondé,

tout comme le refus des autorités soviétiques,

sur l’intangibilité des frontières.

Le mouvement s’accentue avec la

perestroïka, les Arméniens manifestant

notamment contre la mainmise de plus ne plus

forte de Bakou sur le Karabagh.

En février 1988, 100.000 manifestants

défilent à Erevan pour demander le

rattachement à l’Arménie et il se crée à

Erevan un Comité Karabagh, formé

d’intellectuels.

Le 20 février 1988, le Soviet suprême du

Haut-Karabagh adopte une résolution demandant

le transfert de la région à l’Arménie.

Le 28 février 1988, à Soumgaït (banlieue de

Bakou), des Azéris se lancent dans un

véritable pogrom contre des civils arméniens.

Le bilan est de 32 morts parmi les Arméniens.

La majorité des 18.000 Arméniens résidant à

Bakou s’enfuient.

Des affrontements ont également lieu dans les

zones rurales entre Arméniens et Azéris.

Dès lors, l’Arménie expulse sa population

azérie à partir de d’automne 1988.

En 18 mois, presque tous les 195.000 Azéris

d’Arménie sont expulsés ainsi que 300.000

Arméniens d’Azerbaïdjan.

Pour en savoir plus : voir le livre :

http://www.armenews.com/IMG/Ex-URSS_-

situation_des_refugies_et_deplaces_d_origine_armenienne_sur_le_territoire_de_l_ex-Union_sovietique_1_.pdf

Bibliothèque d’ouvrages parus en France :

http://www.imprescriptible.fr/archives/france/index_10_fr.htm

Dès novembre 1988, le Comité Karabagh appelle

à la constitution de milices et de groupes

d’autodéfense en réaction à ces pogroms. La

principale milice, l’Armée nationale

arménienne, fondée en 1989 par Razmik Vasilyan,

regroupait 6000 hommes appelés Fedayi

(combattants).

Il s’agissait de volontaires, essentiellement

recrutés dans le Haut-Karabagh, encadrés par

d’anciens vétérans de la guerre d’Afghanistan

et d’une partie des 40.000 militaires

d’origine arménienne servant dans l’ex-armée

rouge.

Une Commission spéciale d’administration du

Karabagh est mise en place par les autorités

soviétiques en janvier 1989. En août 1989,

l’Azerbaïdjan isole le Karabagh.

En réponse, l’Arménie sabote les voies de

communication entre l’Azerbaïdjan et le

Nakhitchevan. Le blocus azéri, fait avec

l’aide de la Géorgie, est cependant le plus

efficace et il paralyse l’Arménie. Le

Parlement arménien déclare l’union du Karabagh

et de l’Arménie le 1er

décembre.

En réponse, des attaques azéries ont lieu sur

les districts de Xanlar (ou Khanlar) et

Chaoumian (Shaumyan en azéri ), contre des

villages arméniens.

Les négociations échouent et les 13 et 14

janvier 1990, la communauté arménienne de

Bakou est frappée par un autre pogrom. L’état

d’urgence est décrété et l’armée soviétique

intervient, officiellement pour restaurer

l’ordre et sauver des vies arméniennes. Bakou

est bombardée.

Ce mois de janvier, dit «janvier noir » fait

170 morts, 370 blessé et 321 disparus. Le

Parlement azéri supprime le statut d’autonomie

du Karabagh en août.

En janvier 1991, le parlement azéri dissout le

district arménien de Chaoumian et l’annexe

àcelui de Kassum-Ismailov. Les premiers

mouvements de population ont lieu au printemps

1991 quand les troupes azéris déportent les

habitants de 24 villages arméniens des

districts de Chaoumian, Xanlar, Hadrut et

Choucha.

Environ 10.000 d’entre eux devront fuir,

essentiellement vers d’autres villes et

villages du Haut-Karabagh.

En août est déclarée l’indépendance de

l’Azerbaïdjan. En septembre le Haut-Karabagh

et le district dissous de Chaoumian déclarent

leur indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan.

Les frontières de ce nouvel Etat

correspondent à celles du Karabagh et de

Shaumyan.

Des bombardements commencent depuis les

secteurs azéris. La tentative d’administration

directe soviétique a duré jusqu’en novembre

1991.

Le coup d’Etat en Russie en août 1991, suivi

des déclarations d’indépendance sonnent le

glas de l’URSS.

Le 10 décembre 1991, les Arméniens organisent

un référendum au Haut-Karabagh sur

l’indépendance et celle-ci est déclarée le 6

janvier 1992.

Le 29 février les forces russes reçoivent

l’ordre d’évacuer la région.

Une offensive militaire azérie est lancée

début février 1992. Appuyés par des

bombardements, des centaines de militaires et

quelques blindés avancent dans l’enclave, à

partir du nord.

Les forces d’auto-défense du Haut-Karabagh

ripostent avec l’aide d’une division

d’infanterie russe. Elles prennent Chouchi le

8 mai et le corridor de Latchine (ou Lachin)

le 18 mai afin de briser le blocus. Ces

offensives conduisent au déplacement hors du

Karabagh de la quasi totalité de la population

azérie notamment des villes de Chouchi,

Khodjaly et Latchine.

Une contre-offensive azérie en juin reprend

près de la moitié du Karabagh et déplace 50 à

70.000 Arméniens sur Stepanakert. La

mobilisation générale est décrétée en août

dans le Haut-Karabagh.

Durant l’année 93, les forces de défense du

Haut-Karabagh, armée régulière organisée cette

même année par le Comité de défense avec les

fedayi des anciennes milices,

reprennent les territoires conquis par

l’Azerbaïdjan puis s’engagent en territoire

azéri, après la prise de la ville de Kelbadjar

(3 avril). Durant l’année 93, les forces de défense du

Haut-Karabagh, armée régulière organisée cette

même année par le Comité de défense avec les

fedayi des anciennes milices,

reprennent les territoires conquis par

l’Azerbaïdjan puis s’engagent en territoire

azéri, après la prise de la ville de Kelbadjar

(3 avril).

Des centaines de milliers de personnes fuient

les combats.

En juillet et septembre, les forces

arméniennes du Haut-Karabagh prennent Agdam,

Fizuli et Jebrail, occupant ainsi des

territoires azéris adjacents du Haut-Karabagh

et forçant au déplacement environ 600.000

Azéris. La contre-offensive azérie est un

échec.

L’arrêt des combats a été obtenu par les

Russes en mai 1994.

Le cessez- le- feu est toujours en vigueur et

il n’y a plus que quelques escarmouches dans

les zones frontalières.

Cependant la paix n’est pas signée, aucun

accord n’ayant encore été trouvé sur le sort

du Haut-Karabagh, république autoproclamée,

non reconnue sur le plan international.

La plupart de ceux qui ont été expulsés du

Haut-Karabagh y sont revenus à la faveur des

victoires arméniennes.

Entre 1988 et 1994, les Azéris ont été 167.000

à être chassés d’Arménie, 40.000 du

Haut-Karabagh et entre 480.000 et 530.000 à

être déplacés de sept autres provinces

occupées désormais par l’Arménie. La vague la

plus importante a eu lieu en 1993, avec

l’offensive sur Lachin et les provinces de

Kelbadjar, Agdam, Fizuli, Jebrail, Qubatli et

Zangelan. Leurs maisons ont été pillées et

détruites.

II. SITUATION ACTUELLE

En 1996, on estimait que la majorité des

350.000 Arméniens ayant fui la violence

étaient en Arménie comme réfugiés et que les

750.000 Azéris, pour la plupart déplacés,

résidaient en Azerbaïdjan. Cependant, le HCR

estime qu’un nombre non définissable d’entre

eux se trouvaient en Russie ou dans d’autres

pays de l’ancienne URSS.

Les Arméniens d’Azerbaïdjan, majoritairement

russophones ont sans doute en nombre gagné la

Russie.

Cette arrivée était, pour la Russie, le

premier flux de réfugiés depuis la Seconde

guerre mondiale.

Une partie enfin a quitté la CEI.

|