|

Au début du 17ème

siècle la France possédait en Amérique

du nord un vaste territoire de

l’embouchure du fleuve St Laurent à la

vallée de Ohio jusqu’au delta du

Mississipi. Ce territoire s’appelait

« La Nouvelle France ». A l’époque, il

n’y avait pas de Français qui y

habitaient, seulement des pêcheurs et

des chasseurs, qui revenaient en France,

chargés de poissons et de fourrures.

Louis XIV voulut exploiter les

ressources du Nouveau Monde. Il fit

battre tambour, et des volontaire des

provinces de France acceptèrent de se

rendre dans la « Nouvelle France » .

Parmi eux, se trouvaient de nombreux

Bretons, et des Poitevins, qui

s’établirent dans la capitale Québec,

fondée par Champlain en 1608. Ils eurent

le temps de prendre racine dans

l’Acadie, de fonder un foyer et

d’améliorer leur situation. Mais en

1713, la France dût céder une grande

partie de sa colonie au Royaume Uni à

qui elle céda aussi 1700 habitants de

l’Acadie.

Les

Acadiens deviennent donc des sujets

britanniques. 400 soldats britanniques

restent sur place.

Les

Acadiens refusent de prêter au roi de

Grande-Bretagne le

serment

d’allégeance. La population

acadienne était passée de 1700 à 15 000

en 62 ans,

En

1754, la crise éclate. Le gouverneur

Charles Lawrence confisque les armes et

les embarcations et décrète

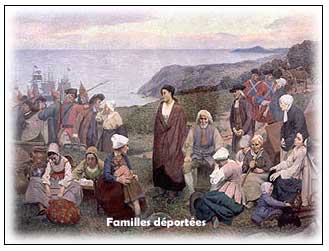

la DEPORTATION

des Acadiens au mois de juillet 1755.

« LE

GRAND DERANGEMENT »

Les

Anglais voulaient prendre les fermes et

les terres des Acadiens qui étaient les

plus fertiles Tous les Acadiens devaient

être déportés sans exception. Ils sont

d’abord conduits dans différents

districts, au fort ou à l’église locale,

où ils sont encerclés, leurs maisons et

églises brûlées, puis arrêtés et détenus

dans des bateaux. Les

Anglais voulaient prendre les fermes et

les terres des Acadiens qui étaient les

plus fertiles Tous les Acadiens devaient

être déportés sans exception. Ils sont

d’abord conduits dans différents

districts, au fort ou à l’église locale,

où ils sont encerclés, leurs maisons et

églises brûlées, puis arrêtés et détenus

dans des bateaux.

Leurs possessions

allaient être confisquées par Sa

Majesté.

Lors de

leur déportation en

1755,

beaucoup d'Acadiens, alors détenus en

Angleterre, furent envoyés en France.

Dans l'attente d'un embarquement pour la

Louisiane,

certains patientèrent en

Bretagne et dans le

Poitou.

Ceux qui

n’avaient pas pu revenir en France

furent embarqués dans des navires en

provenance du Massachussetts. Les

déportés furent divisés par groupes d’âge et de sexe et

éparpillés ( de 200 à 400 déportés dans

chaque bateau) le long de la côte

atlantique dans une vingtaine de villes

des Etats-Unis.

par groupes d’âge et de sexe et

éparpillés ( de 200 à 400 déportés dans

chaque bateau) le long de la côte

atlantique dans une vingtaine de villes

des Etats-Unis.

La

Virginie et la Caroline du Nord

refusèrent les 1500 Français. Les

Acadiens qui s’échappaient étaient

chassés, et souvent fusillés.

Les

survivants devaient errer sans résidence

et sans nourriture, même pendant les

durs hivers. Plus de 500 Acadiens

moururent à l‘hiver 1758.

Certains

furent abandonnés dans les Caraïbes.

Plusieurs se réfugièrent en Louisiane

pour devenir les premiers Cajuns.

Charles

Lawrence ordonne à ses hommes :

«Vous devez faire tous les efforts

possibles pour réduire à la famine ceux

qui tenteront de s’enfuir dans les

bois ».

Aux

Etats Unis ils furent généralement mal

reçus car ils n’étaient pas Protestants.

On les appelait les Papistes. De plus,

ils ne s’intégraient pas dans le moule

américain (le melting pot) ils voulaient

conserver leur langue, leurs coutumes et

traditions. Ils étaient très malheureux,

mal logés, souvent sans travail.

Plusieurs enfants furent arrachés à leur

famille pour être placés en adoption

dans des familles anglo-méricaines.

Sur une

population totale évaluée entre 12 000

et 18 000 Acadiens en

1755, de 7 500 à 9 000

périrent, soit des effets de la

déportation, soit en tentant d'y

échapper.

Belle-Île-en-Mer

était occupée par les Britanniques, mais

le

traité de Paris (10

février

1763), qui donnait le

Canada

aux Britanniques, a permis à la

France de récupérer

Belle-Île. Un mois plus tard les

Acadiens prisonniers en

Grande-Bretagne

sont libérés et viennent grossir le

nombre des réfugiés dans les ports

français.

La même

année, les Acadiens sont autorisés à

revenir en Nouvelle Ecosse (c’est devenu

le nom de la Nouvelle France). Les uns

s’établissent sur la Côte rocailleuses

et peu fertile de la Baie Ste Marie,

bien différente des terres fertiles

qu’on leur a volées.

(A cet

endroit et une douzaine d’autres

villages demeure encore aujourd’hui un

bastion important de la culture

acadienne.)

Les

toponymes francophones seront

officiellement anglicisés, alors que les

Acadiens continuent à utiliser les

anciennes appellations françaises.

Mais la

majorité des Acadiens se rendent en

Louisiane, en Martinique ou en

République Dominicaine, et surtout

dans la province de Québec.

En

décembre 2003, la gouverneure générale

Adrienne Clarkson a reconnu le drame

humain de la déportation, mais sans

offrir d'excuses formelles. Depuis, le

28 juillet est un jour de commémoration

de l'événement. En

décembre 2003, la gouverneure générale

Adrienne Clarkson a reconnu le drame

humain de la déportation, mais sans

offrir d'excuses formelles. Depuis, le

28 juillet est un jour de commémoration

de l'événement.

Il reste

encore en France des descendants des

Acadiens, qui connaissent bien

l’histoire de leurs aïeux.

* * * * * * * * *

«Les Acadiens sont

un peuple, et un peuple est plus fort

qu'un Pays. Un Pays est une institution,

mais un peuple est plus fort qu'une

institution, car il a une âme, il a des

rêves, il est vivant....»

(Antonine Maillet)

ACADIENS ET

ARMENIENS

Le Festival

Arménien de Moncton a pour but

de promouvoir la culture arménienne dans

la grande région de Moncton. Il a été

initié par des membres de

l’Association arménienne des Maritimes,

association importante qui regroupe plus

de 200 familles dans les provinces

Maritimes. A chaque édition, le Festival

Arménien propose un voyage qui emmène le

public des origines de la grande «

Arménie historique » à la découverte de

l’actuelle république d’Arménie et à la

grande diaspora arménienne dans le

monde. Aborder la diversité et la

vivacité d’une culture qui aurait pu

être anéantie par le premier génocide du

XXe siècle, faire le lien

entre ici et là-bas, issus de la

diaspora ou natifs d’Arménie, sur les

chemins de racines communes, entre hier

et demain… mais aussi permettre aux

communautés locales de découvrir et de

s’approprier l’histoire dense et

tourmentée, dont témoigne

l’exceptionnelle richesse du patrimoine

arménien vieux de plus de 2000 ans.

La 3ème

édition du festival de Moncton en

novembre 2009

Chaque édition met

en valeur un aspect ou événement plus

particulier de la culture arménienne.

Cette 3e édition du festival

fut dédiée à Komitas,

entre autres, compositeur, ethnographe,

folkloriste, musicologue, poète

arménien. A l’occasion de la célébration

de son 140e anniversaire de

naissance, le public était convié à

découvrir la vie, l’œuvre, le grand

éventail d’activités de ce compositeur

unique en son genre qui a eu un impact

important dans l’art musical arménien et

qui représente l’une de ses plus

illustres figures. Komitas se démarque

aussi des autres compositeurs du XXe

siècle. On dit que c’est un précurseur

de Bartok.

La 3ème

édition du festival de Moncton en

novembre 2009 a proposé plus de 4 jours

d’activités et de découvertes du monde

de Komitas : 3 expositions, 2 concerts,

un vernissage spectacle, un mini

festival de film, des conférences et

classe de maître à l’Université de

Moncton, des interventions dans les

écoles des districts 01 et 02, … de la

musique, du chant, de la danse, des

contes, des dégustations, autant de

regards sensibles pour comprendre,

partager et transmettre!

Sylvia Kasparian

Directrice artistique et présidente

Festival Arménien de Moncton

|